A casi cincuenta años de la explosión, proponemos unas reflexiones sobre el Punk y la Historia, esa que se escribe con mayúscula y que se interrelaciona de manera especial y nunca unívoca con los devenires de los fenómenos culturales. Se trata de un intento de discusión sobre la percepción que del pasado, presente y “No Future” tenía una fracción de la juventud.

Por Javier Becerra

“1977, todos saben hacia dónde va el cohete” cantaban Los Nikis en una canción homenaje a Ramones haciendo clara referencia a su álbum clásico “Rocket to Russia”, Pero estamos en el año 2025 y aquel mundo, aquella sociedad, hoy ya no es la misma. Han pasado casi 50 años de la irrupción avasallante del movimiento punk. Durante ese casi medio siglo pasaron cosas: el Estado de Bienestar y la Unión Soviética desaparecieron, sobrevinieron un par de décadas de neoliberalismo, y ahora asoma el coqueteo de las economías proteccionistas de la mano de Estados Unidos. Los cohetes en la actualidad parecieran apuntar a China.

Cincuenta años nos confirman la movilidad; el movimiento y el cambio permanente en la Historia. La historia no es cíclica, la historia no se repite. La existencia de rasgos del pasado no equivale a una repetición continua de las cosas. Hay continuidad, pero hay rupturas. Siempre predomina la novedad. Posiblemente sea un aspecto poco revisado en el punk original (nos referimos a aquel primer movimiento fundacional) pero podemos encontrar en él ciertas huellas para pensar la dinámica de la Historia y cómo ésta era vista en aquel momento tan particular del mundo. Veamos.

El punk fue un fenómeno cultural, por lo tanto, un fenómeno social y todo fenómeno social, a su vez, puede ser historizado. En las últimas décadas el punk busca ser rescatado como una variante de lucha política y cultural activa contra el neoliberalismo en su primera etapa. Nos referimos con esto al momento en que Ronald Reagan y Margaret Thatcher comienzan su ciclo de desregulación de los mercados en los Estados Unidos y en el Reino Unido respectivamente.

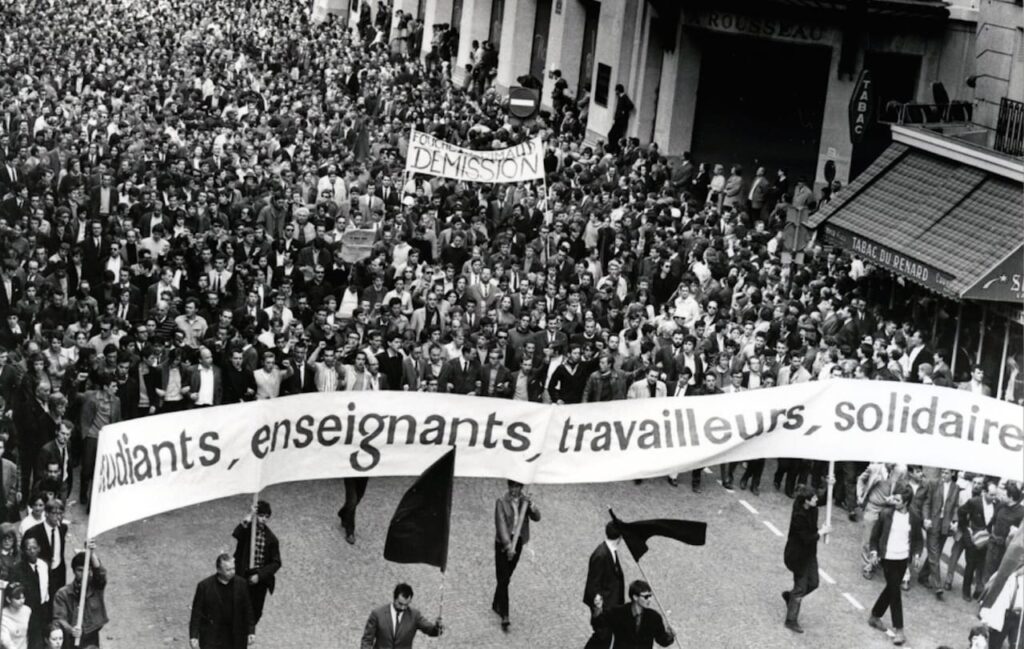

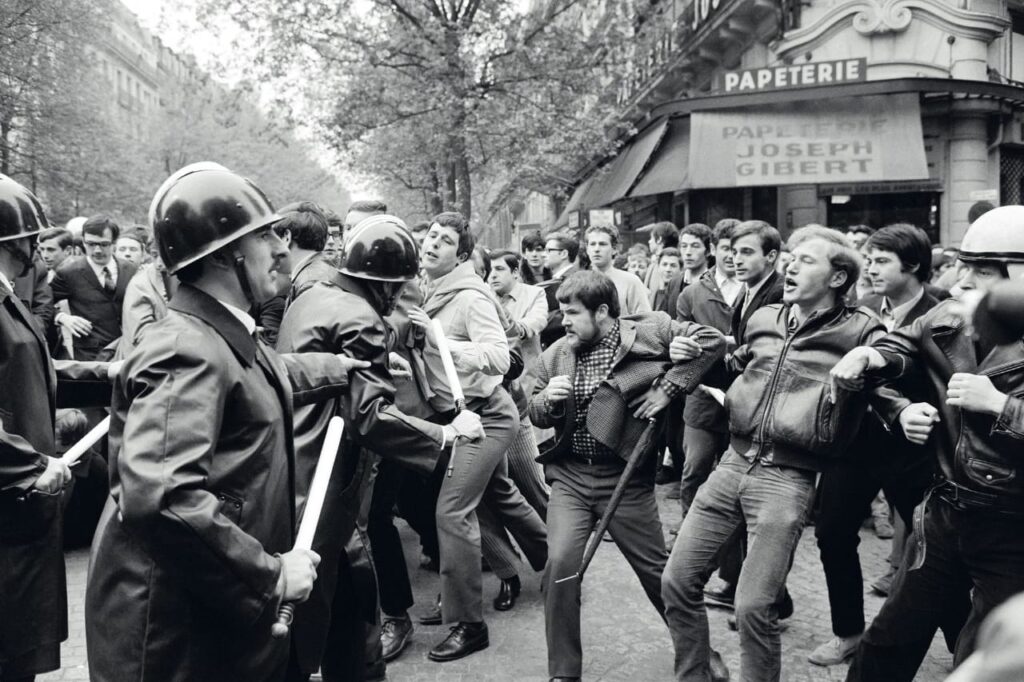

Sin embargo, el punk surge en forma previa al neoliberalismo, durante una etapa sumamente convulsionada del Siglo XX que combinó dos fenómenos cruciales. Lo hace, por un lado, en medio del derrumbe definitivo de las políticas del “Estado de Bienestar” y del colapso final del modelo de acumulación capitalista surgido de la segunda posguerra mundial (los mal llamados “treinta gloriosos años del capital”) y, por el otro, de la derrota del ascenso revolucionario iniciado con el Mayo Francés de 1968 (estos dos, la crisis del modelo de acumulación capitalista de posguerra y el ascenso revolucionario de características internacionales, estaban intrínsecamente vinculados).

El punk fundacional no fue entonces un “grito antineoliberal” sino más bien un grito contra la decadencia del ciclo anterior al neoliberalismo (lo que populistas y progresistas siguen viendo cómo panacea del capitalismo). Tampoco fue un “canto a la revolución” sino más bien un canto surgido de la derrota de la revolución (para 1977 en los Estados Unidos los movimientos hippie, anti bélicos y de lucha de los afroamericanos estaban en plena disolución o ya habían desaparecido; en Europa el ciclo de grandes huelgas obrero estudiantiles había cesado y predominaban solo luchas parciales; en América Latina las dictaduras aplastan a sangre y fuego el ascenso obrero y popular de los años previos; en el ‘bloque socialista” las movilizaciones anti burocráticas como las de la “Primavera de Praga” ya habían sido derrotadas; sólo quedará el movimiento Solidaridad polaco cooptado por el Vaticano).

El neoliberalismo llegó después; no coinciden su fecha de nacimiento con los tiempos del primer punk, por lo tanto, no pudo haber sido nunca constitutivo de un sujeto punk. Ese sujeto se estructuró, se constituyó, durante la década previa (si tomamos las edades de los principales referentes del movimiento punk original nos encontraremos con muchachos que superan los veinte años en 1977). Pensar al punk de la “primera horneada” como una expresión antineoliberal es tan solo una operación ideológica.

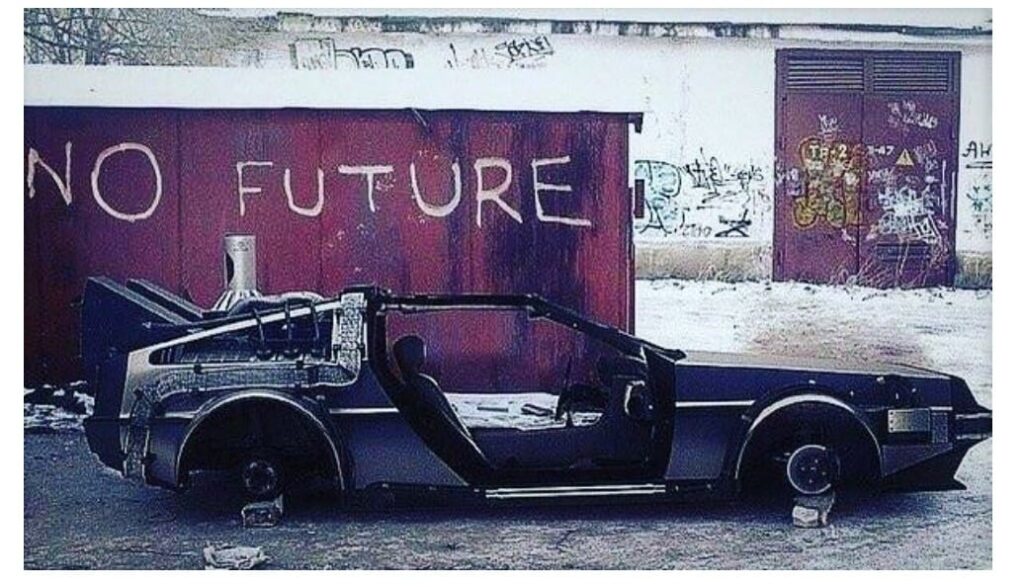

Si nos arriesgamos a poner fechas, fue -por lo que hemos descrito anteriormente- a partir del año ‘68 que comienza a darse forma el clima económico, político, social y cultural que dará origen al punk. De esa placenta en común en la que se irá gestando el fenómeno que analizamos, surgirá como retoño un insumo fundamental en la historia del punk original: su noción de Futuro. Este resulta un elemento más que interesante para conocer aquel movimiento, ya que la reflexión sobre el futuro, en especial cuando esa reflexión surge de personas jóvenes, y aunque más no sea para señalar su negación, indica la existencia de un examen previo sobre el presente y al mismo tiempo una mirada sobre el pasado. Las tres dimensiones (futuro, pasado y presente) se retroalimentan y se niegan en un mismo ejercicio.

Estamos entonces ante una generación con la capacidad de historizar la vida social e individual. Una generación que se interpela en su devenir e interpela a las generaciones pasadas. El No Future, aún con su carga negativa, es superador del carpe diem noventista (concepto que sí podemos definir como constituido en la etapa del neoliberalismo y como modo de uso de las concepciones posmodernas) en el que la vida se consume en un presente efímero sin ni siquiera pensar en el futuro y mucho menos en el pasado. El No Future mantiene hilos de continuidad con la lógica moderna de la historización de los fenómenos y de la vida, el carpe diem es la posmodernidad que reduce todo al instante actual.

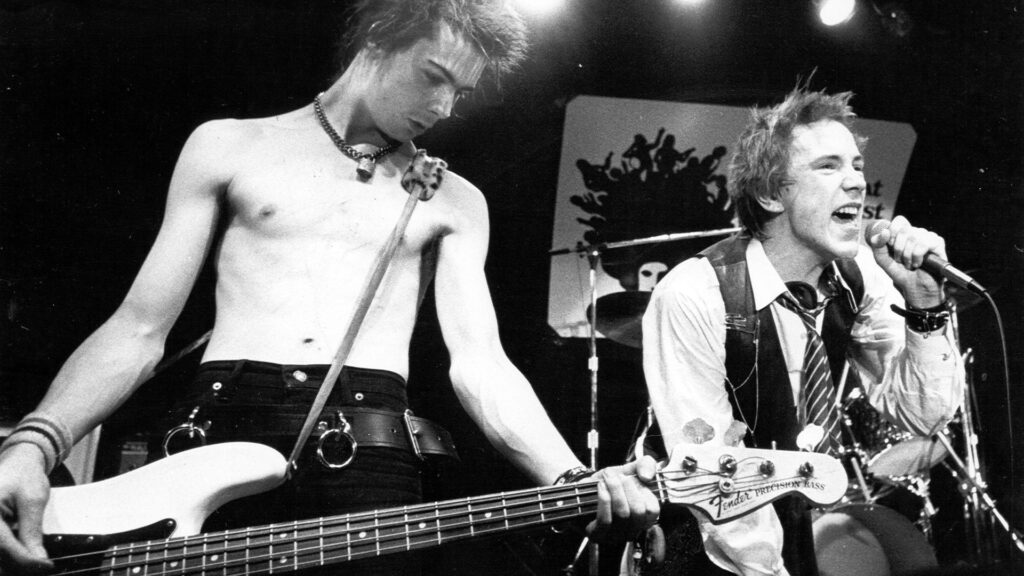

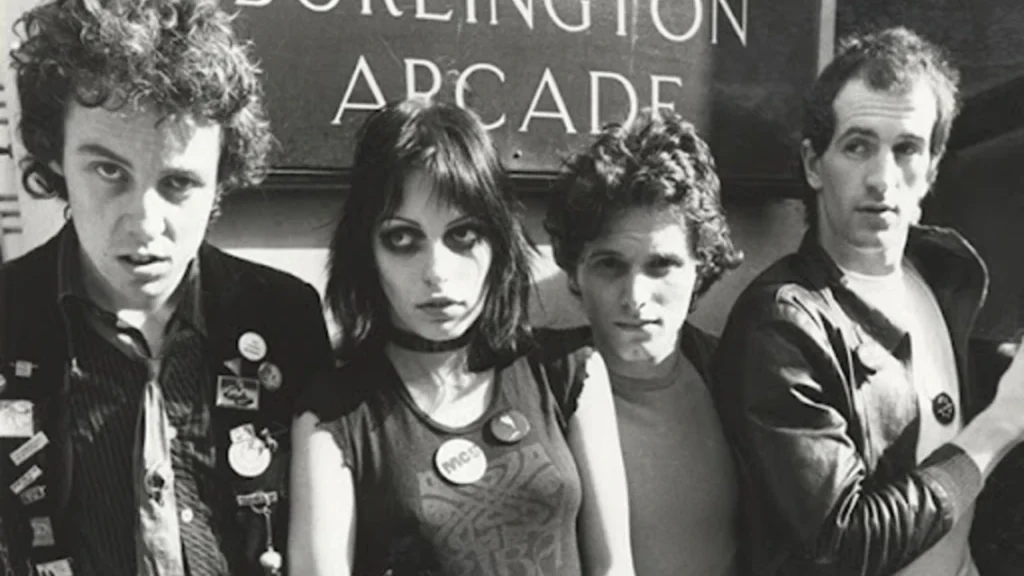

El clima de derrota y el sentimiento de que el mundo conocido por la primera generación punk -y por sus padres- se termina, los marcó a fuego. Si tomamos a las tres grandes bandas del momento, Sex Pistols, Ramones y The Clash, podremos encontrar en ellas distintos matices de esa noción de futuro moldeada por aquel clima de final de ciclo. En los Sex Pistols, quienes pueden arrogarse la paternidad del No Future, el futuro es apocalíptico, casi una versión de Mad Max. No hay moralidad; “si no hay futuro no hay pecado” cantaron. En Ramones el futuro es un malestar que se prefiere obviar por el refugio en el pasado. La nostalgia y la alegoría por el pasado perdido de los años dorados del rock and roll y el bubblegum que no fueron otra cosa más que los años dorados del capital (la década de los ‘50 y la primera parte de los ‘60, años sumamente influyentes en la obra de Ramones). En The Clash, la aceptación de que no hay futuro bajo la férula del capitalismo, pero con la persistencia tenue de un futuro fuera de él, aunque sea de la mano de una revolución limitada, intrascendente, casi una parodia del proyecto socialista, como lo fue la revolución sandinista. En los tres casos, las tres dimensiones de pasado-presente-futuro, conviven marcando en distintos niveles puntos de ruptura y continuidad.

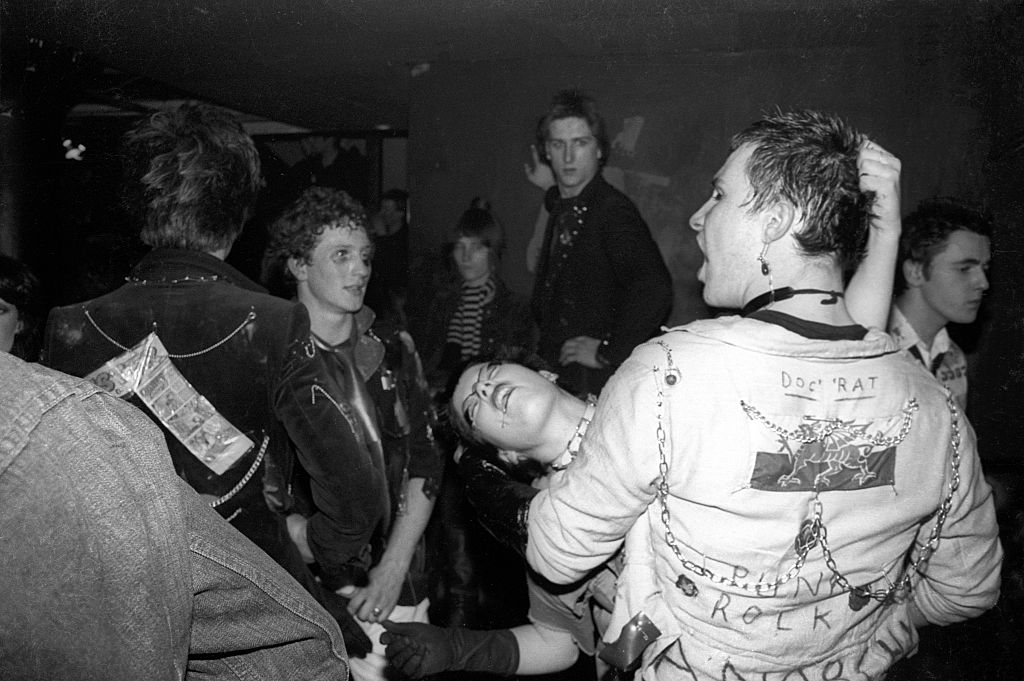

Más allá de estás diferentes configuraciones sobre el futuro existía un denominador común: el paso del tiempo ya no podía ser entendido como progreso. Por momentos, incluso, era sinónimo de desintegración, de extinción de la totalidad o de parálisis de la historia. Sobre las particularidades de ese presente intentaba actuar el punk mostrando las fisuras y fracturas de una supuesta organicidad social. Es en el arte gráfico y el diseño punk -en el que predominará el collage- donde mejor se deja ver esta ruptura de la homogeneidad de la obra artística, a cambio de una obra nueva hecha de fragmentos y de partes fisuradas presentadas como alegorías. La captura de elementos diversos rompe la organicidad y se despoja su función original para ser aislados en primera instancia y, luego, ser nuevamente conjugados de un modo absolutamente distinto.

Por otro lado, en la literatura y la lírica del punk no se observa una escritura articulada de la historia ni una apología de ella mostrada como continuidad; cargan en sí las huellas de la situación en la que se fue formando. Dos elementos distintivos en ella serán el hastío y la apatía, ambos desarrollados en el medio social juvenil que fundara el movimiento punk y que se ubican en la monotonía de la vida social y económica del Estado de Bienestar y su cláusula de “salarios altos a cambio de vida”. El hastío y la apatía bloquean la confianza en el futuro y en la trascendencia rompiendo la idea de un progreso orgánico que era endiosado hasta el momento. La debacle de aquel modelo económico sumó también a la desocupación y a la inflación, dos elementos inimaginados, novedosos para esa generación, para los cuales no había anticuerpos sociales ni psicológicos. Todos estos elementos explotarán juntos en la cabeza de la juventud.